#007_1「江戸に学ぶ、涼の智慧」

【見て涼む】

■釣忍(つりしのぶ):釣忍と風鈴

シノブはシダ植物の一種である夏草。これを束ねて、円形や船の形にしたものが釣忍です。軒下に吊るし、そこに風鈴を下げて使いました。目に爽やかな葉が風に揺れる様子に、江戸の人々は涼を感じたのです。夏の季語でもあり、小林一茶は「水かけて夜にしたりけり釣忍」という句を詠んでいます。

■花火

江戸時代から花火見物は盛んに行われていました。「宵越しの金は持たない」と言われた江戸っ子ですが、残るものより消え去ってしまうものにお金を使うことが“粋”とされたようです。現在のように大輪が開くものではなく、「和火」と呼ばれる長い尾を引く火の粉が特徴的な花火だったよう。シンプルな花火の後に訪れる静寂の間に、庶民たちは涼しさを感じたのかもしれません。

【使って涼む】

■釣忍(つりしのぶ):釣忍と風鈴

シノブはシダ植物の一種である夏草。これを束ねて、円形や船の形にしたものが釣忍です。軒下に吊るし、そこに風鈴を下げて使いました。目に爽やかな葉が風に揺れる様子に、江戸の人々は涼を感じたのです。夏の季語でもあり、小林一茶は「水かけて夜にしたりけり釣忍」という句を詠んでいます。

■花火

江戸時代から花火見物は盛んに行われていました。「宵越しの金は持たない」と言われた江戸っ子ですが、残るものより消え去ってしまうものにお金を使うことが“粋”とされたようです。現在のように大輪が開くものではなく、「和火」と呼ばれる長い尾を引く火の粉が特徴的な花火だったよう。シンプルな花火の後に訪れる静寂の間に、庶民たちは涼しさを感じたのかもしれません。

【使って涼む】

■団扇(うちわ)

江戸の庶民の間でも、団扇は夏の必須アイテムとして使われていました。現代において、団扇は扇子ほどデザイン性を求められていませんが、江戸時代でも同じように団扇はカジュアル小物だったようです。川遊びの際にもお気に入りの団扇や扇子は必需品でした。京都風の団扇は柄が平たく、骨が見えないもの、江戸風の団扇は柄が丸くて骨が見えているデザインだったそうです。

■簾(すだれ)

直射日光を防ぐ簾。葦などを材料にして作ります。材料をストロー状にして空気の層をつくることで、熱を伝わりづらくする効果があります。遮光しながら風は通してくれる優れもの。最近の家庭ではあまり見かけなくなったのが残念です。

【食べて涼む】

■団扇(うちわ)

江戸の庶民の間でも、団扇は夏の必須アイテムとして使われていました。現代において、団扇は扇子ほどデザイン性を求められていませんが、江戸時代でも同じように団扇はカジュアル小物だったようです。川遊びの際にもお気に入りの団扇や扇子は必需品でした。京都風の団扇は柄が平たく、骨が見えないもの、江戸風の団扇は柄が丸くて骨が見えているデザインだったそうです。

■簾(すだれ)

直射日光を防ぐ簾。葦などを材料にして作ります。材料をストロー状にして空気の層をつくることで、熱を伝わりづらくする効果があります。遮光しながら風は通してくれる優れもの。最近の家庭ではあまり見かけなくなったのが残念です。

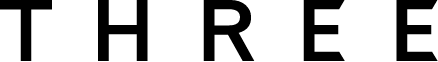

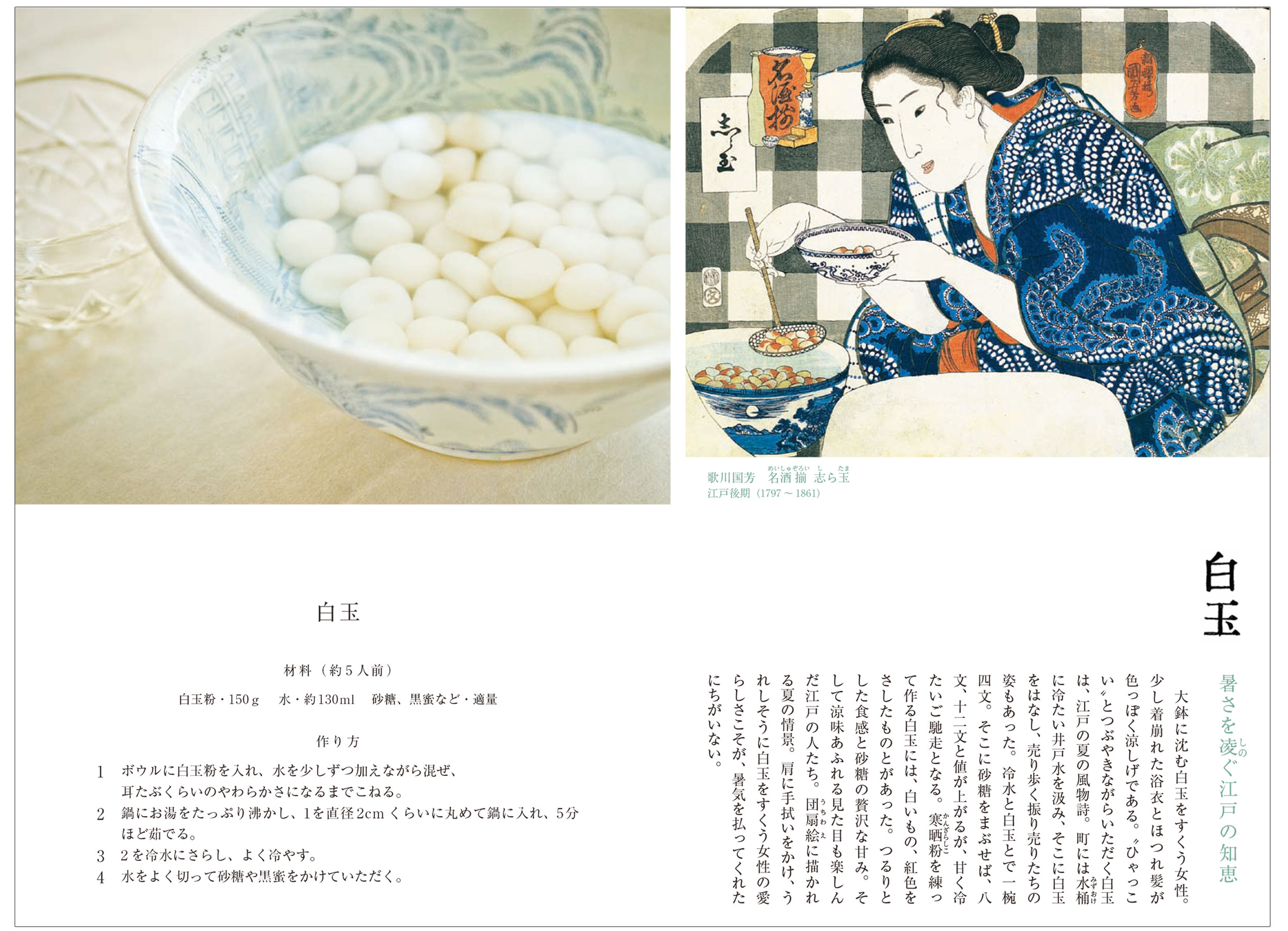

【食べて涼む】

こうして見ると、江戸時代の人は自然にあるものを上手く取り入れつつ、五感を十分に使って“涼“を感じようとしていたことがわかります。暑さのなかでも、工夫と自分の感覚を研ぎすますことで、涼を得られることを知っていたのかもしれません。汗をかくとすぐに冷房のスイッチを入れてしまう現代ですが、団扇や釣忍から得る心地よい涼しさも忘れたくないですね。

(今回の参考文献) 『隠居の日向ぼっこ』(杉浦日向子/新潮社) 『お江戸風流さんぽ道』(杉浦日向子/小学館文庫) 『一日江戸人』(杉浦日向子/新潮文庫) 時代考証家の稲垣史生氏に師事し、20代前半から江戸をテーマとした漫画を描いた杉浦日向子さん(1958~2005)。1993年には漫画家を引退し、江戸風俗研究家として活動しましたが、漫画家引退後も江戸に関する随筆を多く書き残しています。今回参考文献とした三冊は、どれも江戸に生きた庶民たちの衣食住が手に取るようにわかる本。現代につながる江戸の人の「粋」を、ぜひ体験してみてください。 さて、世界各国にも、その国ならではの涼み方があります。 日本からの観光客が多いハワイでは、いったいどんな涼み方があるのでしょう。次回はハワイでよく見かける涼み方を紹介します。